C’est la mer qui prend l’homme

Depuis le château, depuis le banc de quart – à l’arrière -, ils regardent la terre s’éloigner, s’estomper, jusqu’à n’être plus qu’une brume évanescente, une ligne grise et mince, ténue que la rétine retient encore quand elle a depuis longtemps disparue. Ils contemplent l’océan qui se referme sur leur sillage. Ils attendent comme une délivrance, que s’efface cette trace mouvante de leur passage comme le fugitif attend de la neige qu’elle recouvre l’empreinte de ses pas.

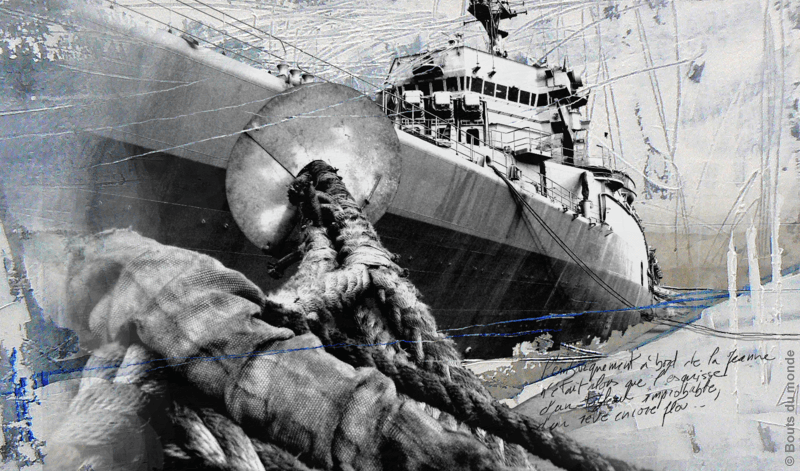

Le matin-même, d’un quai désert, à moins que ce ne soit, voici un mois, d’un ponton oublié, ils ont appareillé. Ils ont appareillé, ils ont mis à la voile. Ils ont largué les aussières. Ils ont remonté l’ancre au sec dans l’écubier. Ils ont déhalé. Ils ont poussé sur les gaffes. Ils ont poussé le continent. Ils l’ont repoussé.

Ils ont appareillé vers Valparaiso, Val Paradis. Ils ont embarqué pour Lourenço Marques ou pour Aden, en Arabie heureuse. Ils font route sur Dar es Salam, Zanzibar et le canal de Mozambique. Ils cinglent sur Singapour, Surabaya et la grande île des Célèbes à la recherche de Lord Jim et de l’estuaire du Béreau. Ils mettent le cap sur Georgetown et hissent la voile pour les Fidji ou les Marquises. Ils franchiront l’enfer de Bâb El-Mandeb et affronteront les quarantièmes rugissants.

Ils remonteront les chenaux de Patagonie, le détroit de Magellan, l’Hudson river, la Chesapeake et l’embouchure du Saint-Laurent jusqu’à Tadousac où Champlain débarqua un matin de 1603.

Mille fois morts de malemort, ils auront tout enduré. Ils seront descendus dans le ventre noir des tempêtes, au creux vertigineux des houles glauques. Ils auront séché au soleil ardent des mers immobiles qu’aucun alizé, aucun Meltem, aucun Pampero ne vient émouvoir. Ils auront perdu l’espoir et l’auront retrouvé quand la voile, à nouveau, a frémi puis s’est arrondie grosse d’une brise qu’ils n’attendaient plus. Ils auront retrouvé le plaisir de guetter le vol des fous, des frégates ou des cormorans, annonciateurs de terres fermes. Ils veilleront sur la dunette, à qui la verra le premier.

Ils retrouveront le contact avec l’immobile sur un wharf de Newhaven ou un ponton d’Adélaïde.

Ils accosteront à Port-Au-Prince ou à Paramaribo, à Amsterdam ou à Hambourg, à Halifax ou Vancouver, à Saint Louis du Sénégal ou sur une côte de Guinée que Mungo Park appelait Gambie quand il entreprit son exploration en 1789.

Ils poseront leur sac à terre. Ils sont arrivés. Ils sont parvenus là où ils voulaient aller, dans ce port prétexte, dans cette ville prétexte. C’est un port qui ne les connaît pas. Un port qu’ils ont rêvé. C’est ce port, c’est cette ville qu’ils ne feront qu’entrevoir entre les murailles suintantes des cargos allèges, derrière le rempart des conteneurs, à travers l’écheveau des amarres et des filins d’acier. C’est pour cette ville qu’ils ne verront pas ou si peu et que déjà ils ne désirent plus, qu’ils ont tout quitté. C’est pour elle qu’ils sont là. C’est ce qu’ils disent. C’est ce qu’ils disaient déjà, avant d’embarquer.

À la douane, au bureau des affaires maritimes, à la capitainerie, à l’enseigne de la Marine ou à l’Ancre de Miséricorde, ils ont retrouvé une connaissance. Ils tenteront d’expliquer pourquoi, une fois encore, les voilà si loin de chez eux. Ils tenteront de se convaincre qu’il leur fallait- ne fut-ce qu’une seule fois – une fois encore – une dernière fois – faire ce voyage, que cette destination les appelait depuis toujours par-delà les océans. Ils diront « destination » comme ils parlent de « destinée »sur un ton définitif, à l’aide de formules auxquelles ils ne croient pas plus que leur interlocuteur qui, lui aussi, a imaginé qu’il trouverait dans ce port son Val Paradis. Ils feront semblant de penser que c’est ici et seulement ici que leur destin les attendait.

La barmaid, derrière son comptoir, ne les croit pas non plus. Elle sait que ces deux-là n’attendent qu’un appel de sirène pour courir vers le port, vers le môle où mugissent les navires en partance, n’attendent que ce chant pour suivre la première étrave qui leur ouvrira dans l’océan une nouvelle route. Elle sait, parce qu’elle les connaît tous, qu’ils n’ont, sitôt jeté l’ancre dans son bar, qu’une

idée en tête. Parce qu’elle les a tous connus les Vito Dumas, les Slocum, les Bougainville, les Alain Gerbault, les Conrad, les Dupetit Thouars, les Moitessier et tous les autres, les sans nom, les sans histoires, les sans légendes et aussi ceux – tout aussi réels – des romans.

Pour avoir tenté de les retenir, elle sait qu’il leur est impossible de demeurer ; de rester à demeure, de s’enraciner. Malgré l’amour qu’elle leur prodiguait, malgré la chaleur de son hospitalité, jamais elle n’est parvenue à faire, d’un seul d’entre eux, un terrien. Tous, un jour ou l’autre, ont repris la mer. Pas pour reprendre la mer. Pour quitter la terre.

Aucun de ces extra-terrestres, aucun de ceux qui pourtant l’avaient aidée à rentrer son bois pour l’hiver, n’est resté assez longtemps pour profiter de la flambée. Pas un seul qui, débarqué en hiver, ait été encore là au printemps. Accrochés à son comptoir, tous, à peine épuisé le récit de leur dernière traversée, se cherchent un nouveau destin qui ne saurait s’accomplir qu’ailleurs ; loin d’ici. Ils s’efforcent à l’aide de contes à dormir pendant le quart de minuit à quatre de justifier leur irrépressible désir. Ils inventent des histoires pour, à nouveau, prendre le large…et leurs distances.

Amalia, Phuong, Jenny ou Marie-Jeanne savent depuis toujours que Monfreid n’avait pas besoin de se faire trafiquant d’armes ou pêcheur de perles pour prendre la mer. Elles n’ignorent pas que Bligh aurait de toute façon repris la route de l’Océanie avec ou sans mutins à ramener à Londres. Elles savent qu’avec ou sans mission, avec ou sans ordre de route, il aurait trouvé Pitcairn.

Elles peinent à croire que Conrad était obligé d’abandonner le bonheur tranquille que lui offrait la maison du vieux Nielsen pour explorer « Le Cœur des Ténèbres ». Et London (qu’elles ont bien connu également) au destin si semblable à son personnage de Mc.Coy qui tente, sans succès, d’aborder une île puis une autre et une autre encore, toujours repoussé par un vent contraire ou un courant mauvais, toujours justifiant chaque changement de cap par un nouveau projet, London, l’éternel trimardeur, toujours sur le départ avec ou sans nouveau rêve à réaliser.

Qu’avaient-ils besoin, entre deux verres, entre deux mers, entre deux terres de faire toutes ces fausses confidences, de leur débiter tous ces vrais romans ?

Ils ont beau expliquer compas et preuves en main, penchés sur les cartes que leur projet mérite toute l’attention de leur auditoire. Ils peuvent bien démontrer à leurs commanditaires incrédules que c’est là-bas et non ici qu’à nouveau tout est possible. Ils peuvent toujours essayer de convaincre femme et enfants qu’une fortune, un eldorado, un Val Paradis les attend de l’autre côté de la mer, chacun sait que leurs propos ne sont qu’alibis. Chacun sait que rien ne les appelle de loin ou de près, mais que tout les pousse… au loin. Chacun sait que c’est ce maudit vent de terre qui les pousse vers le rivage, vers le large. Ce maudit vent qui, selon eux, sent le renfermé, le beurre rance et l’ennui.

Depuis toujours Maria, Myriam, Mary ou Marie connaissent leur incapacité à accepter la longe, à se fixer en un seul lieu, l’horreur qu’ils ont de toute entrave. Elles lisent l’effroi qui les saisit au retour sempiternel du pareil et du même qui sont la marque, pour eux insupportable, du quotidien et du sédentaire. Il leur faut couper les amarres, obéir au prurit qui les pousse hors de chez eux, hors d’eux-mêmes.

Oublier – se faire oublier – disparaître. Disparaître pour un temps, dans un temps hors du temps. Chercher l’exil dans un temps mort.

Mourir un peu.

Partir.

© Carnet de voyage de Pierre Vauconsant à lire dans Bouts du monde n°9 – Peinture Vivi Navarro

Chaque trimestre, recevez dans votre boîte aux lettres de nouveaux carnets de voyages, dans le dernier numéro de la revue Bouts du Monde