New York 1829

Dans les soirées de printemps, on vient respirer l’air frais de la mer, écouter la musique qu’on y exécute et promener ses regards sur la baie et les forts voisins qui s’élèvent de distance en distance sur les îles que la nature a jetées à son gré et couvertes d’ombrages délicieux. (…)

En face du boulingrin s’étend une place ronde plantée d’acacias et d’arbustes avec une pelouse verte au milieu, comme les squares de Londres. C’est là que commence Broadway, la plus longue et la plus belle rue de New York et de toute l’Amérique. Ce chemin, comme l’indique son nom, traverse la ville en entier. Cinq voitures peuvent passer de front sur la chaussée, qui est un pavé macadamisé et recouvert de sable, tandis que de chaque côté s’étendent de larges trottoirs en dalles grises. Autrefois, des arbres formaient une allée le long des maisons, aujourd’hui on a reconnu que l’humidité entretenue par le feuillage nuisait à la salubrité de la ville, et on les abat successivement. Pendant l’espace d’un demi-mille, Broadway est une suite de magasins brillants, de cafés et d’hôtels. Dans les brûlantes journées d’été, des toiles sont tendues au dessus des trottoirs, des voitures arrosent l’intérieur de la rue, et on voit sur les bancs qui bordent les hôtels, les voyageurs vêtus à la légère, respirant la brise du Nord qui traverse la ville, passer une partie du jour à fumer des cigares et à lire les journaux des deux mondes. Une foule de voitures et de chariots se pressent en tous sens ; les négociants parcourent la ville à cheval, un parasol à la main, au petit galop de leurs coursiers, qu’ils abandonnent au milieu d’une rue pour vaquer à leurs affaires, sûrs de les retrouver à la même place. Les fashionables, les cockneys vont flâner d’un magasin à l’autre, s’arrêtent de café en café, ou se promènent nonchalamment sous les ombrages des arbres et des tentes.

A environ un mille du bouligrin, Broadway devient le centre d’une ville moins active et cependant aussi riche ; c’est là que s’est retirée la riche aristocratie américaine, loin du tumulte des affaires ; là circulent des domestiques en livrée, des chevaux richement carapaçonnés, des voitures aux armes des propriétaires : une allée de peupliers se prolonge à une telle distance, que c’est aux ondulations de leurs sommets élevés que l’on distingue les inégalités du terrain qui coupe le sol. Puis tout devient champêtre ; les oiseaux chantent en paix dans les jardins et les buissons touffus, les grenouilles croassent dans les marais voisins : il ne reste plus de la cité populeuse qu’un bruit confus et quelques cavaliers qui galopent à perdre haleine et regagnent la ville, comme on voit autour d’une fuie des pigeons égarés se hâter de rejoindre leur nid (…)

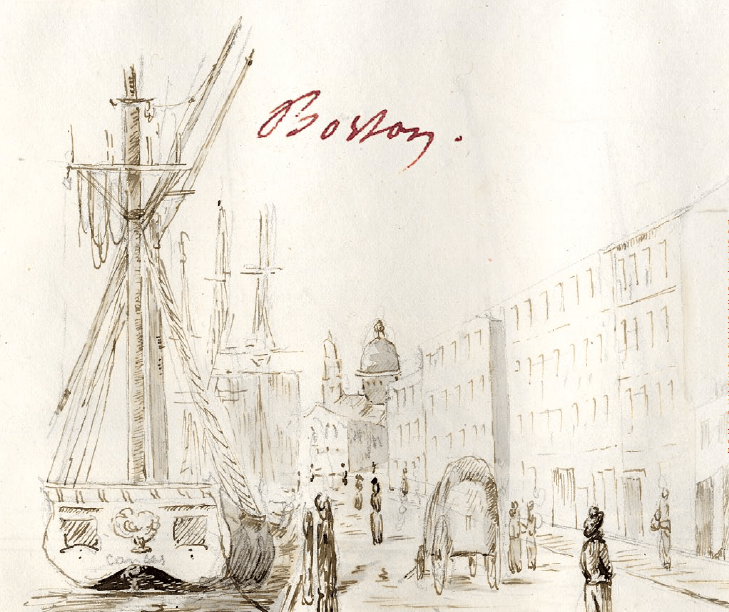

Sur les rives du Sound de l’Est, sont aussi de vastes bassins ; c’est véritablement le port de New York : la multitude de navires de toutes nations qui encombrent les quais est telle, que de minute en minute un d’entre eux met à la voile et disparaît vers la haute mer, tandis que sa place est bientôt occupée par un autre, dont le canon du fort salue l’arrivée. Les chariots, les voitures de charges, les chevaux remplissent les rues adjacentes, au point qu’il est presque impossible d’y circuler à pied. A deux milles environ, du même côté, sont les chantiers de construction, les dry-docks ou bassin à sec, dans lesquels on répare les vaisseaux de toutes grandeurs. Vis-à-vis de ces mêmes quais et sur la colline de la rive opposée, est encore une autre ville, toute nouvelle, appelée Brooklyn, dont les rues sablonneuses sont d’une largeur extraordinaire et plantées pour la plupart de saules et d’acacias. Une foule de jardins couvre le penchant du côteau incliné au midi, et du haut de ce vallon ombragé, on domine la baie de New York et la mer ; la ville se déploie tout entière avec ses clochers et ses places spacieuses.

Theodore Pavie

Carnet de voyage à découvrir dans Numéro 5

Chaque trimestre, recevez dans votre boîte aux lettres de nouveaux carnets de voyages, dans le dernier numéro de la revue Bouts du Monde